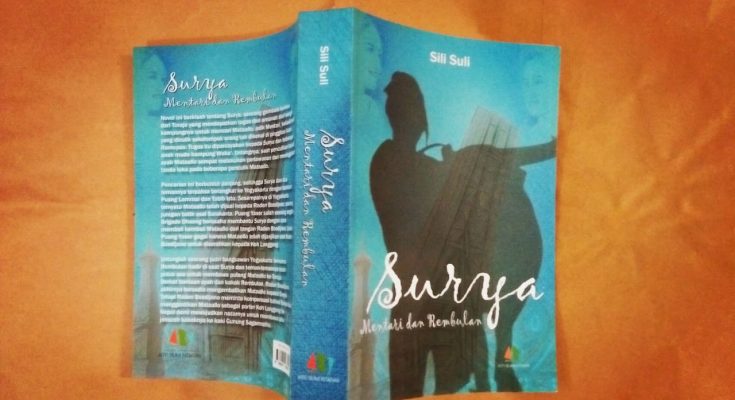

Judul Buku : Surya, Mentari & Rembulan

Penulis : Sili Suli

Penerbit : Arti Bumi Intaran, Yogyakarta

Cetakan : 2019

Tebal : 540 halaman

ISBN : 978-602-5963-39-1

Entah siapa yang pertama kali menyebar hoaks bahwa buah tomendoyang yang tumbuh di Gunung Napo dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa memberi keberuntungan bagi orang yang memakannya. Hoaks ini sekarang mulai menyebar di pasar-pasar, di tempat sabung ayam hingga di kedai ballo’. Semoga saja bukan orang kampung kita sendiri yang mengarang hoaks ini. Sebab sudah hampir sepuluh pekan, Puncak Gunung Napo ramai dikunjungi orang untuk mencari buah tomendoyan. Bahkan ada yang bermalam hingga sepekan lamanya.

Pembuka novel yang sangat menawan dan membuat kita jadi penasaran, seperti di antaranya hoaks sebuah kata yang sekarang jadi momok, dusta dan menjadi musuh kita bersama. Kemudian, buah tomendoyang, buah yang langka, yang tumbuh di Gunung Napo, karena khawatir dari hoaks yang banyak manfaat dan keberuntungan maka akan diperebutkan banyak orang yang bisa-bisa akan musnah. Maka dari itu inisiatif adat, buah tomendoyang dajadikan buah larangan. Dari sini kita jadi ingat kisah Nabi Adam dengan buah kuldi, buah larangan.

Masih dari awal novel, kita diajak ke tiga tempat, yakni pasar, tempat sabung ayam dan kedai ballo (tuak). Ketiga tempat tersebut membuat kita kaya imajinasi dengan membayangkan tempat transaksi jual-beli, tempat area pertaruhan, dan tempat hang out yang membuat hoaks buah Tomendoyang banyak manfaat dan keberuntungan menjadi tumbuh subur.

Ada kalimat yang menggelitik, yakni semoga saja bukan orang kampung kita sendiri yang mengarang hoaks ini. yang menjadi suara hati nurani Sili Suli, penulis novel ini. dari sini sudah jelas dan tegas sikap penulis yang berpihak pada masyarakat adat dalam memerangi hoaks. Ini menjadi kekuatan cerita dan sekaligus juga pesan moral yang disampaikan penulis dalam novel ini.

***

Novel ini terbagi dalam 23 bab, yang kesemua bagiannya menjadi pilar-pilar cerita dari konstruksi yang saling bertautan dalam memperkuat bangunan novel ini. Tak melulu persoalan adat, tapi juga dibumbui dengan kisah asmara segitiga sebagaimana nama yang disadangnya. Surya, Mentari dan Rembulan. Namun demikian tetap dalam sentuhan adat yang kental.

Dalam halaman-halaman selanjutnya, kita diingatkan pesan-pesan bijak tetua adat. “Dunia tak selebar daun miyana. Kalau mau jadi pelaut ulung, belajarlah dari orang Bugis Makassar. Bila mau pintar memasak rendang belajarlah dari orang Minang. Kalau mau jago berdagang tuntutlah ilmu dari orang China. Kalau mau belajar membatik pergilah ke Tanah Jawa,” demikian pesan Ne‟ Bua yang sering terlontar. Itulah pola pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak kampung Waka‟ yang dilakukan oleh Ne‟ Bua‟.

Ada juga kegiatan untuk remaja kampung. Biasanya para remaja berkumpul di tongkonan Ne‟ Ari untuk belajar bahasa Melayu. Gurunya adalah Mentari. Mentari adalah satu-satunya gadis kampung Waka‟ yang fasih berbahasa Melayu. Tentu yang dimaksud dengan bahasa Melayu adalah yang menjadi bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Di Indonesia begitu banyak adat suku bangsa dengan berbagai bahasa yang memang perlu bahasa persatuan yang bersumber dari bahasa Melayu yang menyatukan kesemua suka bangsa berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke.

Selain mengajari remaja kampung, Mentari juga mengajar bahasa Melayu untuk kelas khusus pemuda di rumahnya setiap Senin malam dan Jumat malam. Ini adalah tugas tambahan yang diberikan Ne‟ Bua‟. Ada sebelas pemuda kampung yang diminta oleh Ne‟ Bua‟ untuk belajar bahasa Melayu, karena kelak mereka akan merantau. Surya adalah salah seorang murid Mentari pada kelas khusus tersebut dan termasuk murid yang paling rajin belajar. Dalam hal ini, penulis jeli mengangkat cerita dari pejuang Bhineka Tunggal Ika.

Semua kegiatan belajar dan bekerja bersama membangun kampung Waka‟ bersumber dari gagasan Ne‟ Bua‟. Usianya sebenarnya sudah hampir 90 tahun, namun pemikiran dan staminanya masih terlihat segar. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dengan mengembara di luar Toraja. Saat masih muda, Ne‟ Bua‟ suka mengikuti ayahnya yang gemar mengumpulkan senjata-senjata pusaka. Perang antar kampung yang berkecamuk di Toraja dua abad sebelumnya, telah memicu keinginan banyak orang muda Toraja untuk memiliki ilmu bela diri -terlebih ilmu kebal- dan senjata pusaka yang dapat diandalkan untuk menjaga diri dari serbuan musuh-musuh dari luar.

Ne‟ Bua‟ pun ikut tertawa. Setelah itu Ne‟ Bua‟ ikut-ikutan bercanda. “Hei Surya lebih baik kamu cepat-cepat menikah dengan Mentari, supaya kamu bisa makan pokon setiap hari. Jangan sampai nanti Mentari direbut orang. Kalian berdua sangat serasi. Sama-sama bernama matahari. Surya itu matahari yang menghangatkan. Mentari itu matahari yang menyejukkan. Sama-sama bercahaya. Yang penting teruslah bersinar supaya terang kalian itu bisa menerangi orang lain. Makanya Salla, kalau nanti kamu cari pacar, carilah yang tipenya seperti Mentari”.

***

Membaca novel ini, kita diingatkan akan kearifan adat budaya yang adi luhur, yang semestinya kita semua bersama melestarikannya. Sosok Ne‟ Bua‟ tetua adat yang berumur hampir satu abad adalah penjaga kelestarian adat. Kita perlu mengucapkan terima kasih pada Sili Suli yang mengenalkan kita pada sosok tetua adat yang penuh keteladanan.

Adapun, perihal hoaks tentang buah tomendoyang yang tumbuh di Gunung Napo dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan bisa memberi keberuntungan bagi orang yang memakannya. Kesadaran ini tumbuh dari dalam masyarakat adat itu sendiri yang menyadari diri kalau buah langka itu yang karena beriuta hoaks akan keampuhan khasiatnya tentu akan dieksploitasi menjadi bahan industri.

Sebenarnya segala penyakit pasti ada obatnya, yang bisa didapat dari alam sekitar kita. Sebagaimana alam itu menyembuhkan “penyakit”-nya dari obat yang ada di sekelilingnya. Tuhan sungguh Maha Bijaksana yang memberikan penyakit pasti ada obatnya yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari alam sekitar kita.

Dalam hal ini Tuhan memberi akal pada manusia untuk mau berpikir dalam memecahkan segala masalah di sekitarnya. Sebagaimana dengan masyarakat adat yang memang harus punya kesadaran untuk bersama dalam memerangi hoaks agar segala kekayaan adat tetap terjaga dan lestari selamanya.

Akhmad Sekhu, Pengamat buku, alumni Universitas Widya Mataram Yogyakarta, kini tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan.